学習者用デジタル教科書を使ってみて

2021年3月30日 更新

鈴木 秀樹・谷川 航 鈴木 秀樹:東京学芸大学附属小金井小学校教諭・東京学芸大学非常勤講師。谷川 航:東京都小平市立小平第三小学校主任教諭。

令和3年度から、文部科学省の学びの保障・充実のための学習者用デジタル教科書実証事業において、学習者用デジタル教科書の活用が、全国の半数近くの学校で始まります。そこで、以前から国語科の学習者用デジタル教科書を継続的に活用しているお二人に話を伺いました。

鈴木 秀樹

東京学芸大学附属小金井小学校教諭・東京学芸大学非常勤講師。慶應義塾大学大学院社会学研究科教育学専攻修士課程修了。マイクロソフト認定教育イノベーター。トランペット、CAI、村井実、I・イリイチ、サウンド・エデュケーション、対話型鑑賞、学級内SNS等々、これまでに関心を持って行ってきた全ての経験を、勤務校に着任してからの「ICT×インクルーシブ教育」に繋げて研究と実践に取り組んでいる。

谷川 航

東京都小平市立小平第三小学校主任教諭。東京学芸大学教職大学院教育実践専門職高度化専攻教科領域プログラム(情報)修了。初任校の東京都立北養護学校(現 東京都立北特別支援学校)病院訪問学級にて難病で治療中の子どもたちと情報機器を活用しながらベッドサイド学習を行なってきた経験が現在の研究に結びついている。漫画が趣味。蔵書が部屋に置ききれなくなり、デジタル教科書の影響もあって最近はもっぱら電子書籍に。

1.全員が授業の土台にのるようになる

学習者用デジタル教科書(以下デジタル教科書)を使うようになったきっかけはどのようなことだったのでしょうか。また、デジタル教科書にどんなイメージをお持ちでしたでしょうか?

鈴木:見るまではPDFみたいなものなのかなと思っていました。他の会社の指導者用デジタル教科書は見ていたので、それをわざわざ子どもたちが持つ意味があるのかな、とも。最初に見たのはNew Education Expoというイベントの公開授業です。このときもピンと来なかったですね。その後、国語と情報教育研究プロジェクトのセミナーに参加したのですが、当時、読み書きにかなりの困難を抱えている子どもを担任していたので、「これは、あの子に絶対いい!」と思ったのです。そこで、慌てて担当者に話しかけて……というのがきっかけです。

「あの子に絶対いい」というのは、具体的にどんなところですか?

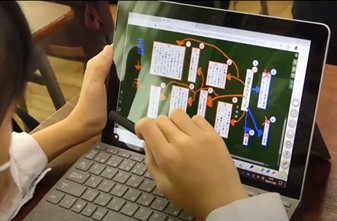

鈴木 マイ黒板ですね。教科書画面の本文をなぞったら、なぞった部分の文章が抜き出されてくるというのが猛烈に魅力的でした。ノートを書くのに毎日苦労している子だったので、いろんな手立てを試していましたが、これなら絶対一発で解決する思いました。

谷川 東京学芸大学の加藤直樹先生から教育実習生の受け入れをお願いされたことがきっかけです。その際に共同研究としてiPad使ってみる?、国語のデジタル教科書も入ってるから使ってみてねと。正直、デジタルって聞いただけだと、初めは算数の方が相性いいんだろうなと思いました。国語かぁと思って。当時は紙の本が好きでしたし。でも、やってみなきゃわかんないから、と思い使い始めました。

最初に触ってみたときの印象はどうでしたか?

谷川 触ってみて、いろんな機能がありすぎて、初めは把握しきれなかったですね。総ルビ表示とか線引きとか。今は簡単に使えますけど。当時の受け持ちは4年生でしたが、子どもたち(4年生)も使えるのかなぁって思いました。でも、使ってみると、こんなに子どもたちってできるんだって、衝撃でしたね。

子どもたちは、最初から苦も無く使い始めたってことは、何が面白いと思ったんでしょう?

谷川 とりあえず、今日一日は、これで遊んでみようみたいな感じで始めました。子どもたちは、こんな機能もあるよ、と言いながら、デジタルネイティブ世代?というんでしたっけ?使う時間が長ければ長いほど慣れていく感じでした。

使ってみたら、イメージ通りだった、というところと予想外のところはありましたか?

鈴木 期待通りでした。学びに困難を抱えた子にいいのではないかな、と思って始めましたが、そこまでいかずとも、例えばノートを取ることをすごく面倒くさがる子が、マイ黒板だと、一生懸命やるし、形になってくる。できるできないはともかく、自分の考えていることをあそこに形で表して、周りの友達と議論するところまでもっていける、となったのは期待通りでした。

期待通りじゃないところはありましたか?

鈴木 よくできる子たちが異常に凝るのだな、というのは予想以上でした。ノートをきれいに作りたい子っていますよね。マイ黒板は色々な編集機能があるので、その特性を生かして、美しくだったり、詳しくだったり、自分なりの美意識みたいなものでもって、ものすごく凝るのです。それは想像以上でした。

表現を極めてみたい、みたいなところでしょうか?

鈴木 自分の理想的なノートをマイ黒板で作りたいみたいなものが出てきてびっくりしました。

子どもたちはノートという感覚をもっているのでしょうか?

鈴木 あまりないのではないでしょうか。あれは「マイ黒板」だと思っていると思います。今、表れた新しいメディア、みたいな感じだったのでは。

谷川 意外だったのは、国語という教科とデジタルの相性がものすごく良かったことですね。

どういうところでしょうか?

谷川 学びに困難を抱えた子どもの教科書がサイドラインや書き込みで埋め尽くされたところは、すごく意外でした。紙の教科書を使っていたときと、指示はそんなに変わっていないのですが、紙の教科書でこんなに書き込む姿が今まで見られなかったので。今まで学びに困難を抱えた子どもたちの反応は、「なにもありません」や、「なにも思いませんでした」でしたが、ここまで彼らがデジタル教科書に書き込んで、線を引く姿が見られるということは、なにか考えているから線を引くわけで、線を引くということは何か話すことがあるというわけです。デジタル教科書を授業に取り入れることで、クラスの全員が授業の土台にのるようになってきたんですよね。それがすごくうれしくて、意外でしたね。

で、国語が苦手な子ばかりが得したのかっていうと、できる子たちもで彼らの斜め上からの読み取りっていうのかな「え、そんなふうに読み取るの!?」っていうことを知り、読みの奥行が広がるみたいなことがあったので、クラス全体のレベルが上がるっていう感じはありました。

斜め上からの読み取りとは?

谷川 何て言うんだろう…。具体的に…。例えば小学校4年生の教材「ごんぎつね」を読んだとき、ごんはかわいそうだっていう感想は普通出てくるけど、でもごんだって兵十に何も言ってないし、兵十だってそんな悪くないよみたいな、そんな意見が今まで黙っていた人たちからたくさん出てくるんですよね。結果的に面白い読みとか、それは違うんじゃないとか話し合いが止まらなくなってきた。書く力が低下するのではということを心配したけど、何度も教科書の本文を読むので、書く力も減りはしないし、むしろ、伸びているのが、学力テストで明らかになりましたね。

意見が多く出てくるようになったということは、それまでは多く出なかった。

以前より考える子が多くなった、ということでしょうか?

谷川 以前は、僕の授業だと、クラスに30人いたら上位10人くらいで回しているところがあったんですよね、きっと。それでわりと普通の形に授業ができていたと錯覚していたんだけど、本当に30人全員が入ってくる、ということになる。デジタル教科書があると。今までの私の授業はクラス全員で行えてなかったということに気付くこともできました。

読み込む、というのは、文章を何度も読んでいる、ということですか?

谷川 文章を読まないと線は引けないし、ということで、読むことに課題がある子は、難しい漢字とかルビをふることもあったんですけど、じつは4年生でも1年生の漢字も読めてなかったりとか、そういうこともあったりします。だから、そういう子は、ふわふわとしか読んでないんですよね。それが総ルビで全部読めるようになった。ほんとうにきちんと全部が読めた。あとは音声で聞き取ったりしながら読めるようになった。

鈴木 フワフワとしか読んでないというのは、私もそう思いました。というか、読んでいなかったのだな、と思いました。

その違いは何でしょうか?

鈴木 やっぱり何度も何度も読みかえすからではないでしょうか。マイ黒板でなにかやろうとすると、読まないとわからないから、どうしても読むことになるのです。何回も。読むうちに、ここがひっかかるな、というところが見えてくる。それで理解が深まったり、視野が広がったりしていく。また、全然違うレベルの話ですが、こうやって(白黒反転で)画面を変える子も普通教室にいる。これが読みやすいっていう子もいる。そういう面でもきちんと読める、という事はあると思います。

- このシリーズの目次へ

-

前の記事

- 次の記事

このシリーズでよく読まれている記事

関連記事

2021年4月23日 更新

第4回

学習者用デジタル教科書を使ってみてわかったこと、変わったこと 【第4回】

鈴木 秀樹・谷川 航

鈴木 秀樹:東京学芸大学附属小金井小学校教諭・東京学芸大学非常勤講師。谷川 航:東京都小平市立小平第三小学校主任教諭。