教育情報誌「とことば」

2025年9月26日 更新

教室の中と外の世界をつなぐ今日的なテーマを「言葉」を切り口に追いかける教育情報誌「とことば」。

言葉のもつさまざまな側面を切り取りながら、子どもたちに言葉のもつ可能性や豊かな世界に出会わせる方法を考えていきましょう。

わたしたちの身の回りに、いつの間にか広く浸透しているAI。

これからの時代を生きる子どもたちにとってAIとの協働は、避けては通れないものとなっています。

AIを教育に取り入れていく中で、言葉の学びや人と人とのコミュニケーションの在り方はどう変わっていくのでしょうか。

研究者へのインタビュー、小学校での授業リポートなどを通して、AI時代に必要な言葉の力について考えていきます。

プロンプト作成を通じて思考を整理・言語化

現代社会では、生成AI(以下AI)を利用することによって、文章を効率的に作成することができるようになってきました。そのような中で、国語の授業における「書くこと」の指導では、どのようにAIと向き合っていくのか、そのヒントとなる実践をご紹介します。

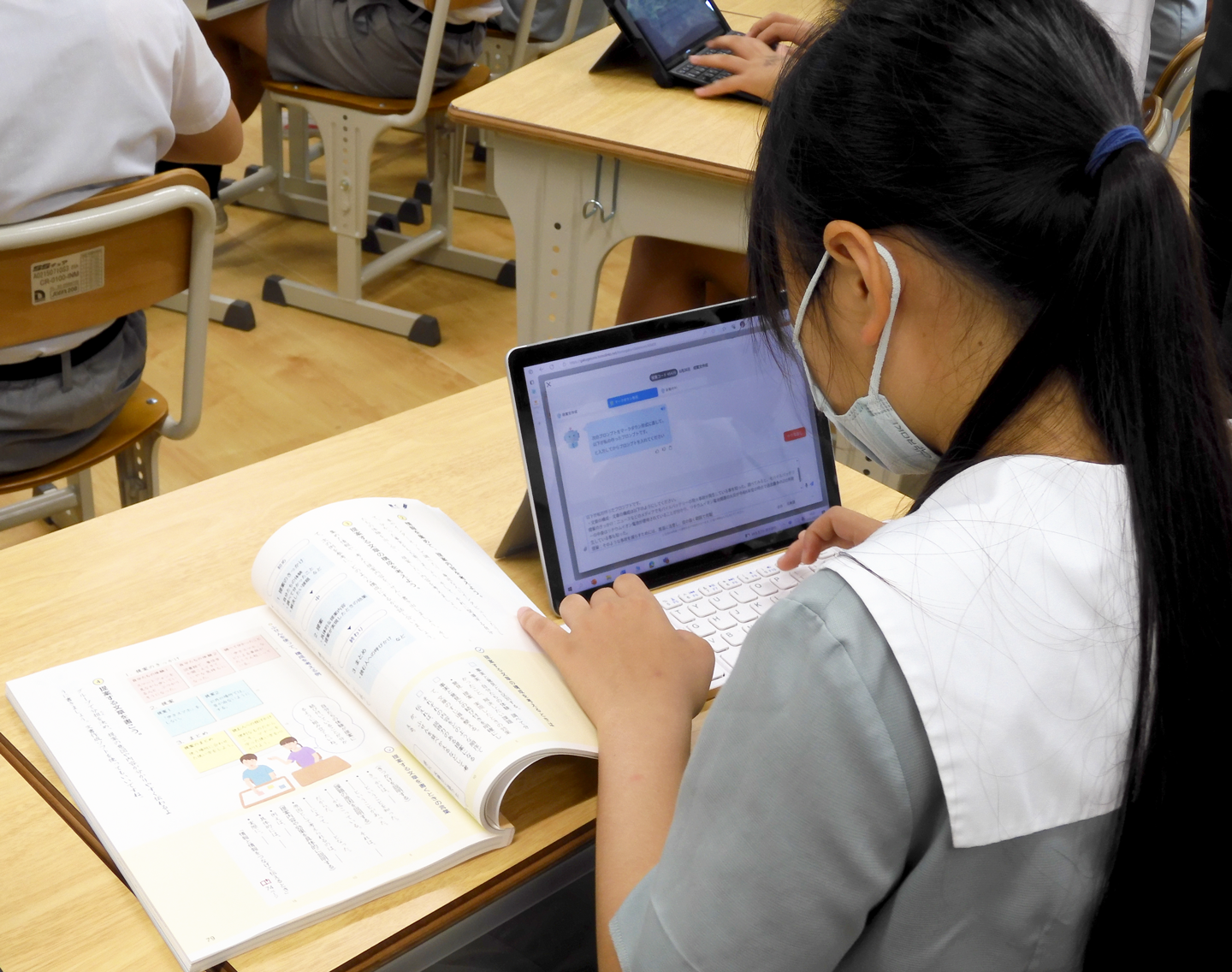

- 小学校国語「構成を考えて、提案する文章を書こう」(6年)

- 東京学芸大学附属小金井小学校 鈴木秀樹先生

「構成を考えて、提案する文章を書こう――デジタル機器と私たち」単元計画

第1次(1時間)

学習の見通しをもつ

「説明する文章」「日記」「読書感想文」を実際に書いてみて、AIを利用すればより効果的になるものはどれか、書けなさそうなものはどれか考える。

第2次(2時間)

グループでテーマを決め、情報を集めて提案内容を考える

教科書を読み、デジタル機器との付き合い方についての提案を考え、提案に必要な情報を集める。

第3次(2時間・本時)

提案する文章の構成を考え、文章を作る

教科書の作例を分析して提案文の構成を考え、AIを活用して提案文を作成する。

第4次(2時間)

クラスで文章を読み合い、感想を伝える

子どもたちどうしで読み合うとともに、AIにも評価させる。

AIが「書くこと」の指導にもたらすもの

文章を書くことが苦手な子どもにとって、AIはとても有効な支援ツールにもなりうる。しかし、AIは「安易に課題を解決するためのツール」ではなく、「批判的な思考力を育成するツール」「自らの創造性を高めるツール」であるということを前提として、鈴木先生は積極的に授業で活用してきた。

そして、手段としてAIを使いながらも、できあがった文章が、「これは確かに自分の文章だ」と子どもが実感できるようにすること、つまり「文章に自分の爪痕を残す」ことが、この実践のポイントの一つだ。「すべてをAIに委ねた文章を作るのでは、もはや人が文章を作成する意味がなくなってしまう」と鈴木先生は考える。

適切なプロンプトを考える

この日の授業では、構成を考えて自分の考えを提案する文章を書く。

AIに文章を作成させるためには、人間が書かせたい条件や内容をAIに伝えることが必須である。この授業では、「AIに提案文を書かせる適切なプロンプトを考える」ことを大きなねらいとした。

まずは、あらかじめ鈴木先生が用意した「提案文作成AI」(※)で、文章作成の前提条件(システムプロンプト)としてAIに求めることをクラス全体で共有しながら、子どもたちからの要望も追加していく。

※「提案文作成AI」「お助けAI」は、コニカミノルタ社の「チャッともシンク」を利用して構築した。

「提案文作成AI」のシステムプロンプト(一部抜粋)

- 子どもたちが入力したプロンプトのとおりに提案文を作成してください。

- 子どもたちのプロンプトは要点を絞ったものなので、適度に量を増やしてあげてください。

- 専門用語は避け、小学校6年生がわかるような書き方をしてください。

※実際に子どもが入力したプロンプトと、作成された文章の例はこちらからご覧いただけます。

実際に子どもが入力したプロンプトと、作成された文章の例

そして、子どもたちそれぞれが、自分の考えをAIに伝えるために必要な項目(ユーザープロンプト)をクラス全体で意見を出し合いながら洗い出していく。

自分のプロンプトにはどんなことを入れる?

- 文章の構成

- 提案文のタイトル

- 何についての提案文か

- 課題や解決策についての自分の考え

- より読者に伝えやすくするために予想される反論

- 自分の調べたこと

- 読者への呼びかけ

- お題に対しての現在の課題

- 参考資料

- 文章全体の量

- 実際にあった出来事

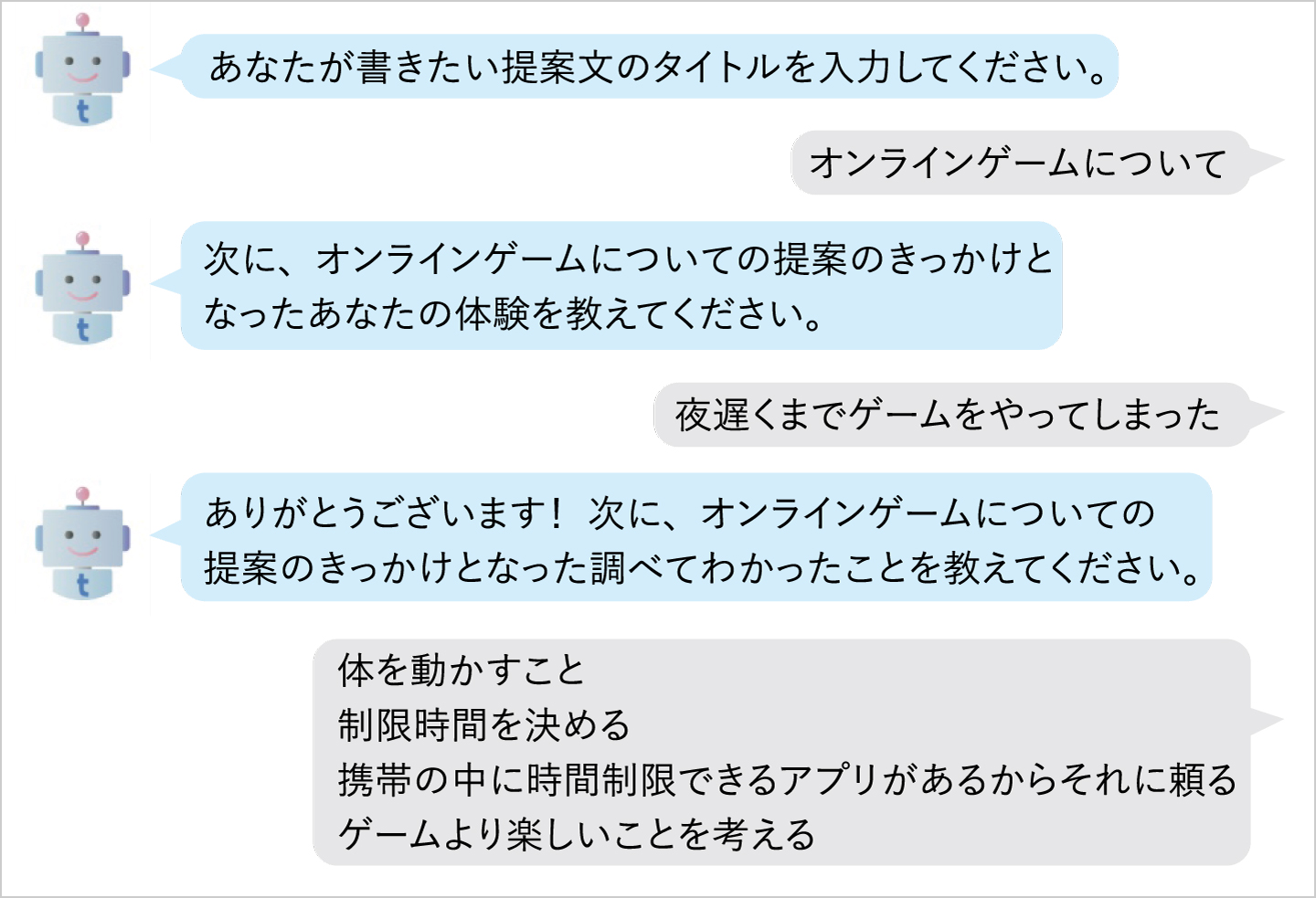

プロンプトを直接入力するのが難しい子どもには、鈴木先生が「お助けAI」と名付けた仕組みを作り、一問一答形式で入力することによってプロンプトを完成させるという方法も取り入れた。

「お助けAI」のシステムプロンプト(一部抜粋)

- 提案のきっかけとなったあなたの体験を教えてください。

- 提案のきっかけとなった調べてわかったことを教えてください。

- 提案の内容を教えてください。

- この提案で人々に何を呼びかけたいのかを教えてください。

プロンプトを打ち込むと、AIが何らかの提案文を出してくる。子どもたちはそれを読み直して「ここを直して」「この言葉を加えて」「ここの根拠をもっとくわしく」などAIに修正依頼。すると、AIが修正された提案文を出し、子どもたちは再びそれを読み直して自分なりの言葉を付け加えるなど、納得いくまで修正を重ねていった。これがまさに、先生が考えていた「文章に自分の爪痕を残す」ということにつながっているのだ。

これからの「書くこと」の指導で必要なのは

この授業を通して印象に残ったのは、子どもたちがプロンプトを考える中で、自分の考えを整理し、言語化している姿だ。「書くこと」の学習では、従来こうしたことは自明のこととして行われてきたが、AIの時代に向かう今だからこそ、ここを丁寧に考えていく力がますます必要になっていくのだろう。そこがしっかりしていれば、あとはAIの得意分野である、効率的に要素を整理してまとめる技術に委ねることが可能となる。

鈴木先生は、「子どもたちは、生成AIを活用して、自分が納得のいく提案文を書くことは可能かを真剣に問いながら、提案文について深く考えていた」と振り返る。一般社会での効率的に文章を作成するような使い方とは異なる「教育の現場」ならではのAIとの向き合い方を示唆する実践だった。