アートが生まれるとき

2025年4月18日 更新

保坂健二朗 滋賀県立美術館ディレクター(館長)

このコーナーでは、毎回アール・ブリュット(※)の作家を一人取り上げ、滋賀県立美術館ディレクター(館長)の保坂健二朗先生にご紹介いただきます。

※アールブリュットとは、「生(なま)の芸術」を意味するフランス語で、評価や流行とは関係なく、「つくりたい」という衝動から制作された独自の表現を指します。

数奇な生涯

アロイーズ・コルバスは、1886年、スイスのローザンヌに6人兄弟の一人として生まれました。小さな頃から物語の筋や登場人物を暗記するほどオペラが好きで、夢は歌手でした。11歳のとき母親が亡くなると、長女のマルグリットが家族の中で力を持つようになります。やがてアロイーズは裁縫の専門学校で学び、働くように。25歳の頃には近所に住む男性と恋に落ちます。しかしマルグリットがこれをよく思わず、二人の関係を引き裂くべく、アロイーズはドイツへと送られてしまったのでした。

そのドイツでアロイーズが働くことになったのは、なんと、第3代ドイツ皇帝が暮らすサンスーシ宮殿。仕事は、宮廷付司祭の子供たちの家庭教師だったのですが、オペラの世界が好きだったアロイーズにとって、宮殿で働くのは楽しかったことでしょう。アロイーズが皇帝の私設チャペルで歌を歌うこともあったとか。

しかし、やがてアロイーズは精神を病んでしまいます。1913年、スイスに帰国。いくつかの仕事をする中、1917年、皇帝に恋文を送ります(実際に会ったことはなかったと言われています)。翌年、統合失調症と診断され、精神科病院に入院。1920年には慢性の患者用の病院に転院し、亡くなるまでそこで暮らしました。

作品の特徴

そんなアロイーズが絵を描き始めたのは1919年のこと。最初は鉛筆だけでしたが、翌年には色を使いながら本格的に描くようになりました。宮殿で見た豪華な装飾、彼女が大好きだったオペラ、そして雑誌や書籍などで見たであろう絵画。記憶の中にストックしてあるさまざまなイメージを自由に組み合わせて描くのが、彼女の方法でした。ピンクやオレンジを基調にした画面に描かれているのは、結婚式などロマンティックなシーンがほとんど。女性の髪はボリューム感たっぷり。何より目を引くのは、人物が皆、アーモンド状の形の、水色の目をしていることです。色としては美しいのですが哀しげでもある。それが見る人の胸を打ちます。

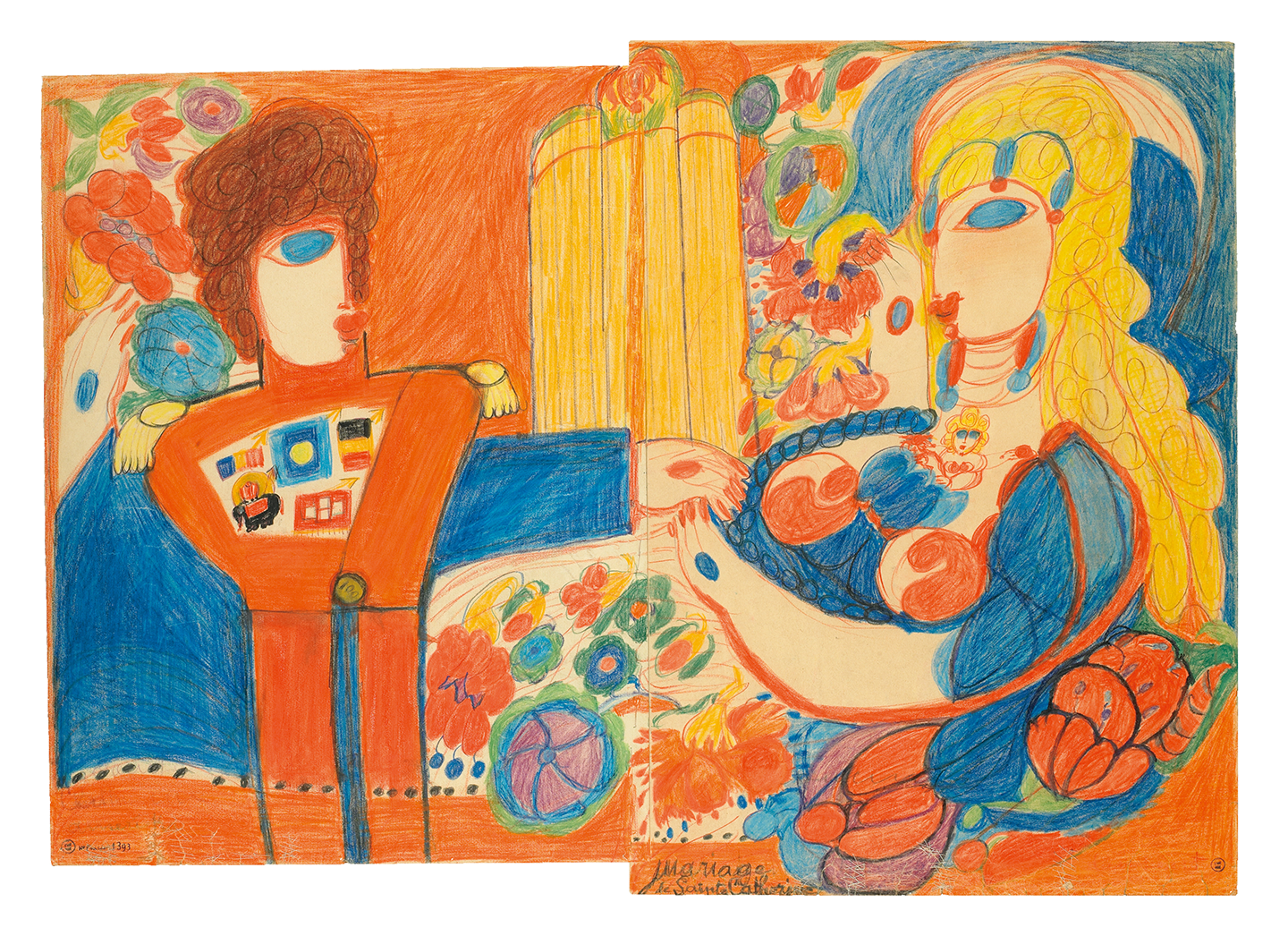

画面の形状が多様なこともポイントです。実はこれ(➊)、糸で縫ってあるのです。裁縫を仕事としていたこともあるアロイーズは、自分の描きたい光景にあわせて、画面のフォーマットを自由に変えたのでした。

色鉛筆、紙/62×87cm/制作年不詳

サイズが微妙に違う2枚の紙を縫い合わせて、そこに結婚の光景を描いた作品です。

右の女性の胸元には小さな人物像が見えます。左の人物は、肩章のついた赤い服の上に青いマントをはおっています。二人の間にはパイプオルガンがあり、その右や前には花が広がっています。オルガンの奏でる祝福の音が、花へと変化していくかのようです。

photo : Claude Bornand Collection de l’Art Brut, Lausanne no inv. cab-1393

大事だった自発性

最初は理解されず捨てられていたアロイーズの作品ですが、そのうち、関心を持つ医師が現れ、やがて病院の外でも紹介されるように。アール・ブリュットという言葉をつくったジャン・デュビュッフェも、その作品に興味をもち、実際にアロイーズに会いに何度も病院に来たことが知られています。デュビュッフェの考えるアール・ブリュットでは創作の自発性が重要になるのですが、アロイーズには次のような極めて興味深いエピソードがあります。

1960年代に入ると、アロイーズの評価は確固たるものとなり、作品の値段も高くなりました。このことを受けて、1963年10月頃、地元の自治体がアロイーズのために専属の作業療法士をつけたのです。制作をスムーズにさせるための計らいだったのでしょうが、この作業療法士が、アロイーズにこういう絵を描いてはだめだといったり、タイトルや日付、サインをつけろといったりしたそうです。確かにタイトルや日付があったほうが管理上は楽なのですが、その結果どうなったか。アロイーズの作品から、明らかに生気が失われていってしまったのでした。

このエピソードが意味すること。それは、芸術的創作に随伴する者は、制作にスピードや、取り扱いのための常識を求めるのではなく、制作者のやりたいことや自発性を、ただただ見守るべきだということではないでしょうか。ちなみにアロイーズが亡くなるのは1964年4月のこと。考えさせられる事実です。

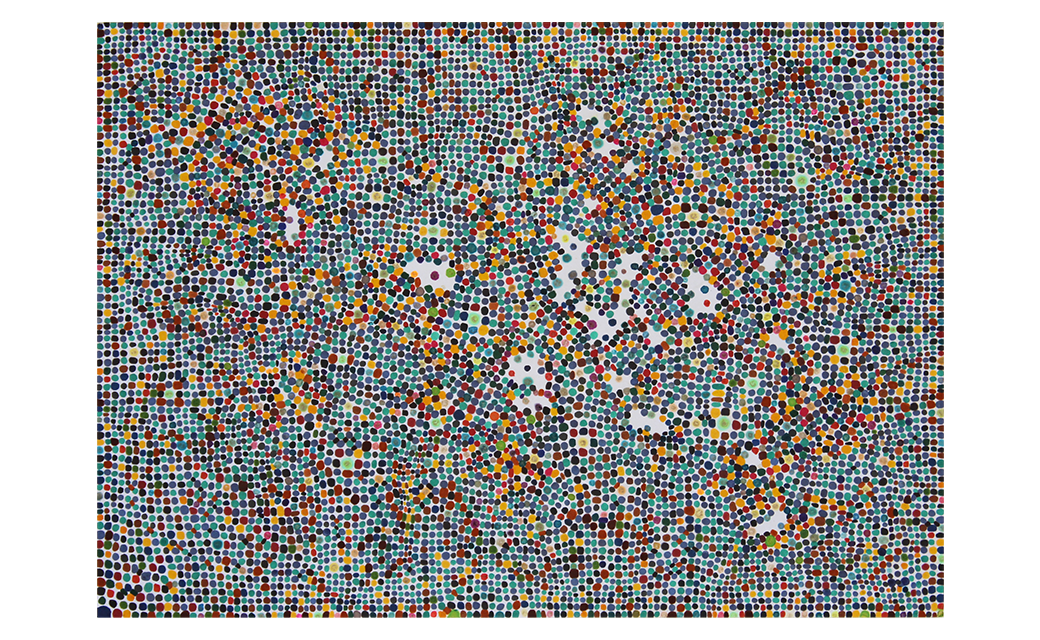

チョーク、色鉛筆、紙/59.8×42.5cm/1951~1960年

女性の頬に、緑の服を着た人物がキスをしています。二人の頭上には果物(オレンジ)と緑の葉によるリースがあって、そこからリボンが垂れています。黄色、オレンジ、緑、紫、青と色数がそれほど多くはないのも特徴。

photo : Détraz Morgane, Atelier de numé risation – Ville de Lausanne Collection de l’Art Brut, Lausanne (Suisse) no inv. cab-16300

色鉛筆、厚紙に印刷した写真/24.5×16cm/1941~1951年

アロイーズは既存の写真に直接描くこともありました。ここでは、いかにもスイスらしい、急な二つ山の間のくぼみに、水平に横たわる顔が一つ、その右に、山の斜面にもたれる感じのもう一つの顔が見えます。

photo : Olivier Laffely, Atelier de numé risation – Ville de Lausanne Collection de l’Art Brut, Lausanne (Suisse) no inv. cab-2144

➍無題

チョーク、紙/286×47cm/1962年

五つの画面。中央の画面は中央に女性が、その右に飾りのついた木(おそらくモミの木)、左にはクジャクが見えます。空白が生じるのを恐れて埋め尽くそうとするアロイーズの特徴がよく現れています。

photo : Claudina Garcia, Atelier de numé risation – Ville de Lausanne Collection de l’Art Brut, Lausanne (Suisse) no inv. cab-16301

※掲載作品➊~➍は、アール・ブリュット・コレクション蔵(スイス)

アロイーズ・コルバス

1886~1964年 スイス生まれ

保坂 健二朗(ほさか・けんじろう)

滋賀県立美術館ディレクター(館長)

1976年茨城県生まれ。慶應義塾大学大学院修士課程修了。東京国立近代美術館主任研究員を経て現職。著書に『アール・ブリュット アート日本』(監修、平凡社)など。滋賀県立美術館では「人間の才能 生みだすことと生きること」展(2022年)を企画。