アートが生まれるとき

2025年8月21日 更新

保坂健二朗 滋賀県立美術館ディレクター(館長)

このコーナーでは、毎回アール・ブリュット(※)の作家を一人取り上げ、滋賀県立美術館ディレクター(館長)の保坂健二朗先生にご紹介いただきます。

※アールブリュットとは、「生(なま)の芸術」を意味するフランス語で、評価や流行とは関係なく、「つくりたい」という衝動から制作された独自の表現を指します。

密度の変化

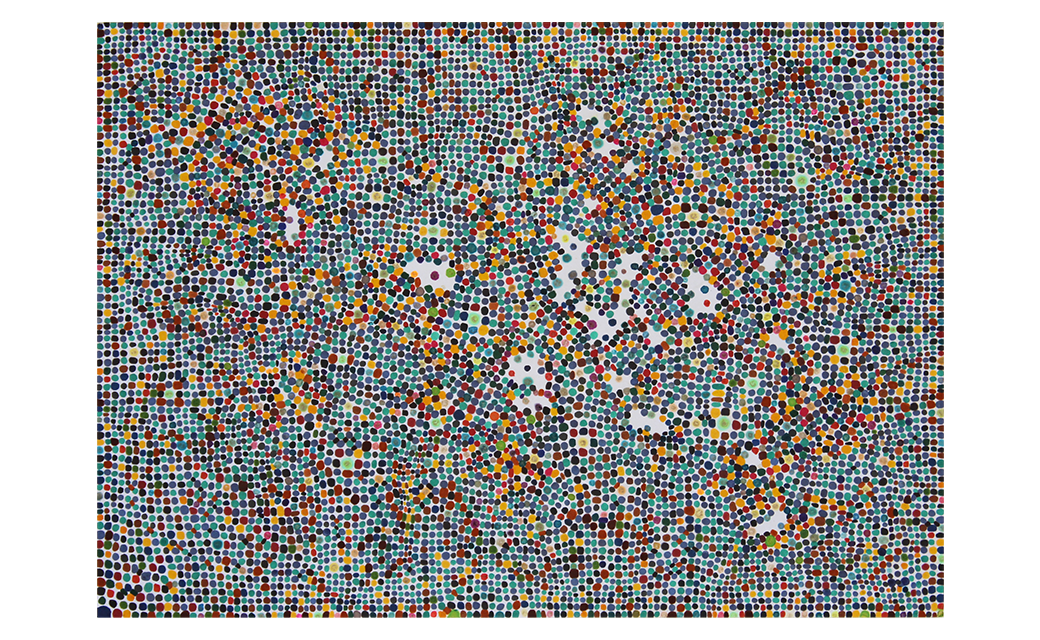

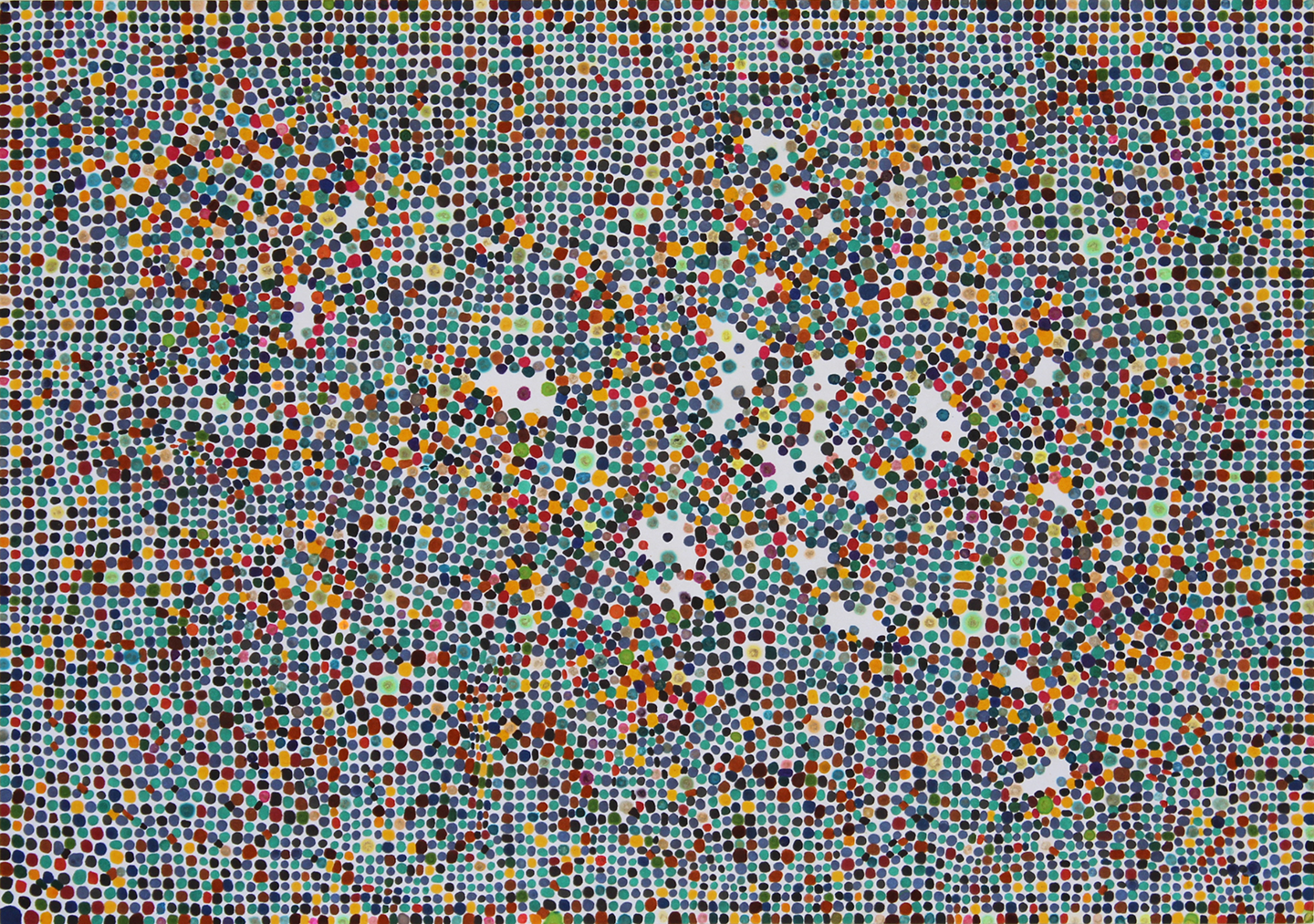

いろんな色のドットが画面を覆いつくさんとばかりに描かれています。しかし、いくつかの場所でドットが欠けています。この〈余白〉は、ドットに囲われていることに注目すれば、なんらかの形をもっているとも言えるでしょう。しかしそのエッジは、連続する線ではなくて、断続するドットの集合によっていわば仮想的に描かれているため、余白の形がなにか意味のある〈図〉となることはありません。その印象は、時にその余白の内側にいくつかのドットが描かれていることからも強まります。余白は、〈図〉にもならず、といって図を成立させるための〈地〉にもならず、不思議なゆらめきを見せています。

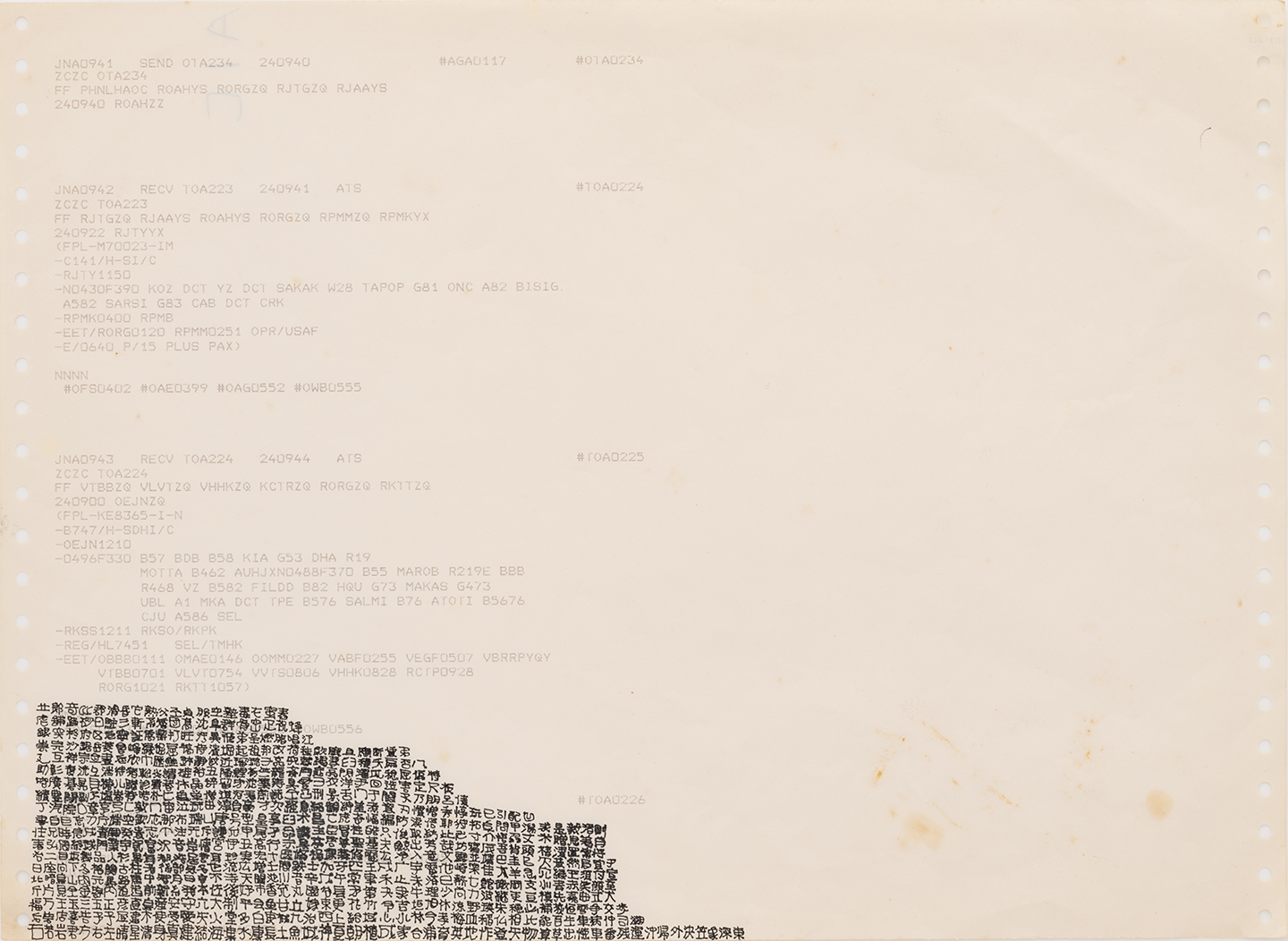

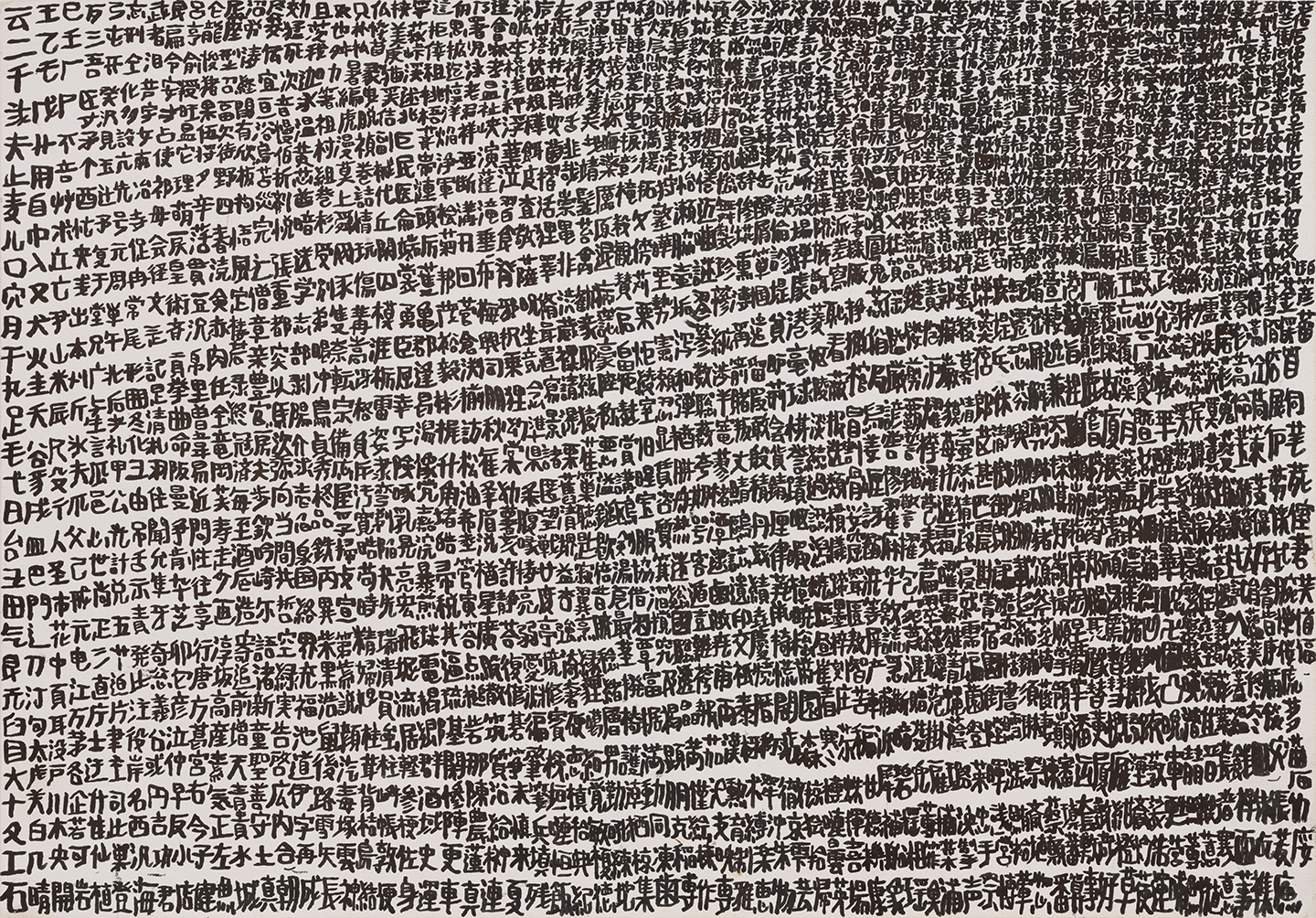

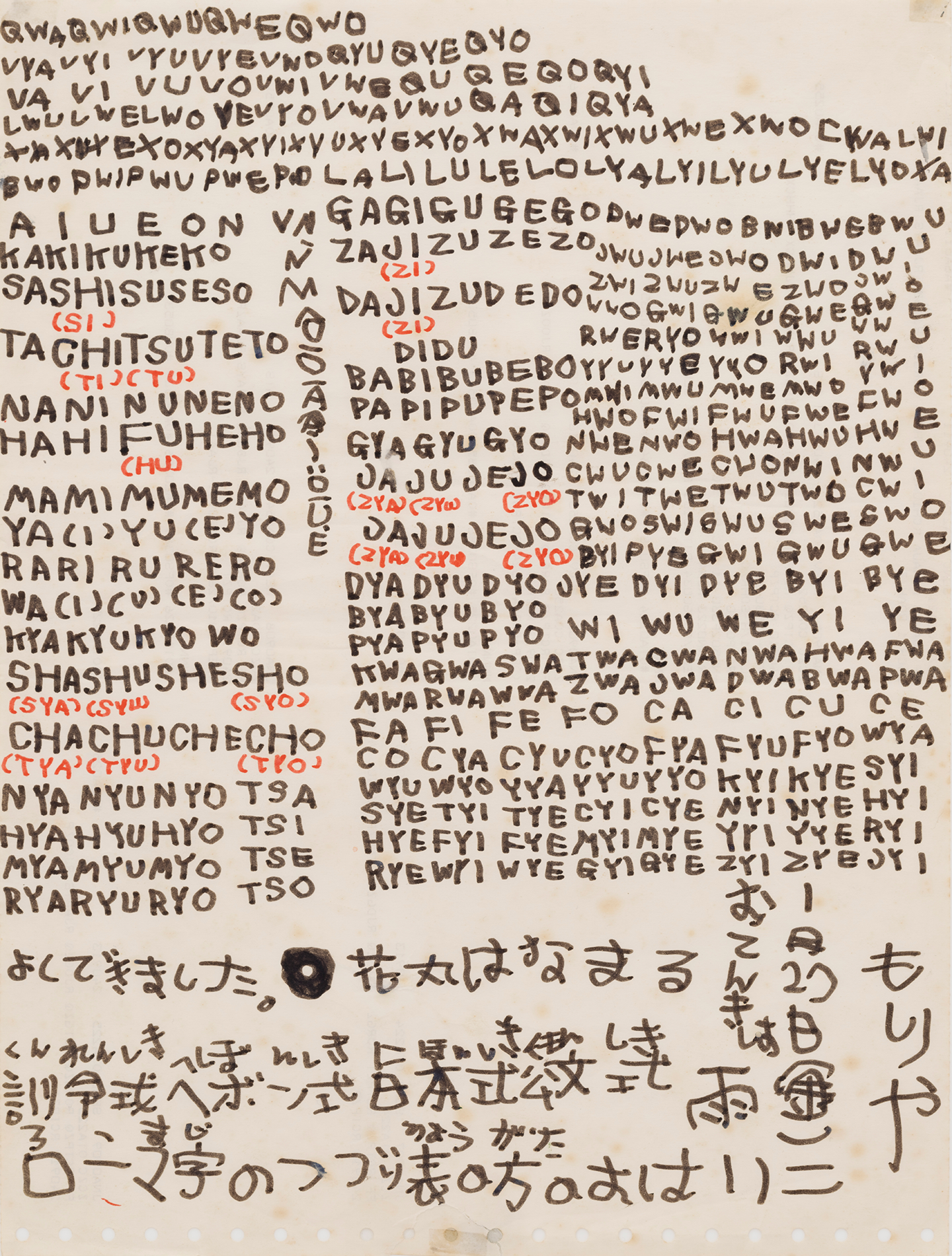

喜舍場には、このドットに先行して制作されていたシリーズがあります。A3程度の紙に漢字をびっしりと描き(書き?)込んだ作品です。漢字は簡単なものから見たこともないようなものまでさまざま。でもどうやら本当に存在する漢字だけが描かれているようです。文字の大きさはほとんど均一であるのに対して画数は文字によって違うために、一文字あたりの密度は異なります。それが集積した結果、画面全体に自ずと濃淡が生まれ、さらには〈流れ〉が生じるようになります。

油性ペン、水性ペン、蛍光ペン、紙/38×54cm/若竹福祉会蔵

喜舍場がドットのシリーズを始めたのは15歳頃のこと。福祉施設に通うようになってからだと言われています。これも左下の青いドットから始まるのが基本だそう。丸かったドットは、最近では四角になることもあるようです。

余白が個性を生む

この漢字シリーズには、紙一面を文字でびっしり埋め尽くした作品もあれば、余白のある作品もあります。実は、私が喜舍場の作品をはじめて知ったとき、余白のある漢字の作品は、紙全体が漢字で埋め尽くされていない未完の作品だと考えていました。しかし、その後、世に出てきたドットの作品を見ているうちに、その考え方を変えました。

ドットの作品における余白は、大きさも場所も個数もさまざまです。無数のドットと多様な余白との間に生まれる関係性が、作品の魅力を高めているとも言えます。では、もし画面全体がドットで埋め尽くされていたとしたら、どうでしょう。迫力はあるかもしれませんが、作品の個性は感じづらくなってしまったのではないでしょうか。言い換えれば、喜舍場は余白の形状や配置によって、個々の作品に個性を与えているのです。

油性ペン、紙/28×38cm/滋賀県立美術館蔵

下:無題(漢字)

油性ペン、紙/30×43cm/滋賀県立美術館蔵

漢字シリーズの制作は、必ず左下の「石」から始まります。これは彼の家の住所がその字を含んでいることに由来すると想像されます。人生のいろんな局面で住所を書けることが重要であるのは言うまでもありません。

物体かエネルギーか

そこから翻って漢字シリーズを見てみますと、そこでも実は、漢字が集積している部分と余白との関係性がさまざまであることがわかります。すぱっと二分されているような場合もあれば、境界線が階段状になっていることもある。つまり、これらは決して〈未完成〉などではないのです。

ただ、ふたつのシリーズの間には違いもあると思います。漢字の作品では、垂直=上の方向に文字が積み上げられているように感じるでしょう。それに対してドットの作品では、平面上に散らばっている印象をもつのではないでしょうか。

この違いはなぜ生じるのでしょう。漢字は形のあるものであるゆえに、物理的に積み重ねることができるのだ、そう喜舍場は感じているのかもしれません。それに対して、ドットは色そのものであると、円形であっても物体性のないエネルギーのようなものだと捉えているのかもしれません。以上はもちろん見る側の勝手な推測に過ぎませんが、そうやっていろいろ考えたくなるのが、喜舍場作品の特徴でもあるのです。

喜舍場は1979年、沖縄県生まれ。1990年代から自宅で制作をしていました。自室で、家族にも知られず漢字の作品を制作していたので、いつから描き始めたかは判然としないのです。2002年頃から、アトリエのある福祉施設に通いながら描くようになります。2006年には、ローザンヌのアール・ブリュット・コレクションで開催された「Japon」展で出品作家12名のうちの一人として選ばれました。

油性ペン、紙/37.4×28cm/滋賀県立美術館蔵

喜舍場が文字に興味をもち始めたのは幼少期の頃で、最初はアルファベットだったと言います。やがて興味の対象は漢字に移行し、愛読書は漢和辞典となりました。最初期の作品には、紙を縦位置に使っているものもあります。

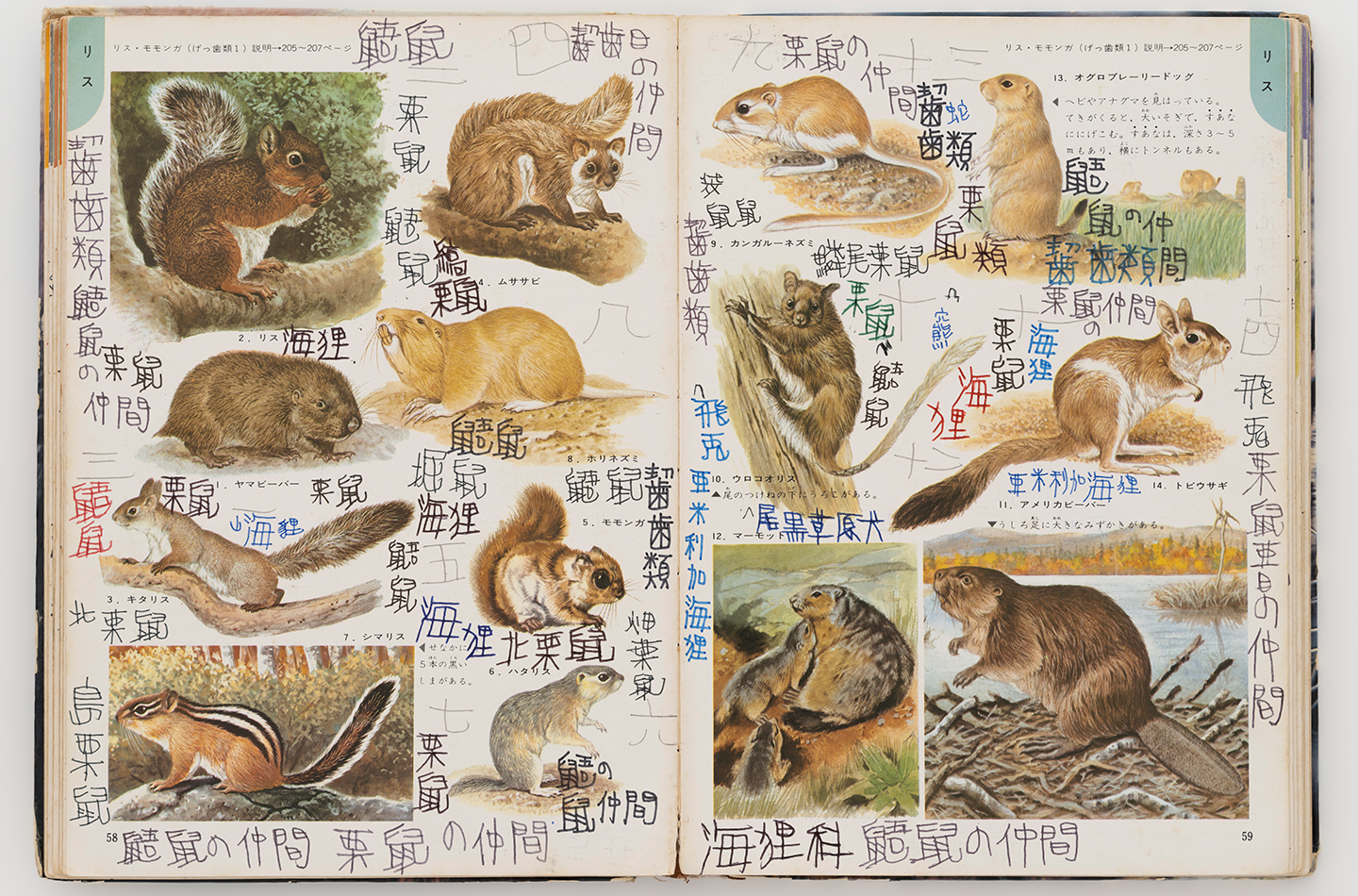

油性ペン、紙(図鑑)/36×18.5cm/滋賀県立美術館蔵

漢字が好きな喜舍場は、図鑑に、そこに掲載されている生き物の名前を漢字で書き込んでいく。図鑑に「アマガエル」「アメリカビーバー」とあると、そこに「雨蛙」「亜米利加川狸」と書き添え、時にそれを増殖させていくのです。

喜舍場 盛也(きしゃば・もりや)

1979年沖縄県生まれ。

保坂 健二朗(ほさか・けんじろう)

滋賀県立美術館ディレクター(館長)

1976年茨城県生まれ。慶應義塾大学大学院修士課程修了。東京国立近代美術館主任研究員を経て現職。著書に『アール・ブリュット アート日本』(監修、平凡社)など。滋賀県立美術館では「人間の才能 生みだすことと生きること」展(2022年)を企画。

- このシリーズの目次へ

- 前の記事

-

次の記事