道徳科実践レポート(小学校)

2024年4月24日 更新

木村純也 広島大学附属東雲小学校 教諭

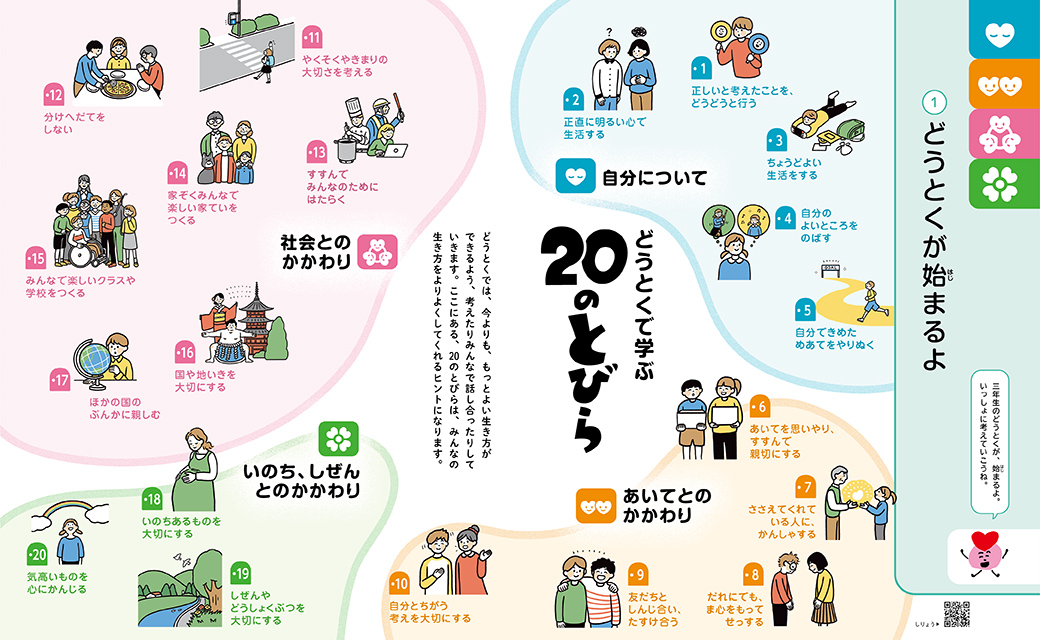

光村図書「どうとく2 きみが いちばん ひかるとき」より、「クラスの大へんしん」の実践をしました。

教材の内容

内容項目

C(14)よりよい学校生活、集団生活の充実

ねらい

学級での生活をよりよいものにするために必要なことを考え、自分が大切にしたいことを文章や絵で表現することを通して、つくりたいクラスを実現しようとする意欲を高める。

あらすじ

あるクラスの様子が描かれた2枚の絵。P.68・69には、散らかった教室でいたずらや意地悪をする子どもたち。P.70・71には、きれいに整頓された教室で仲よく過ごす子どもたちが描かれている。

わたしの授業、ポイントはココ!

「よりよい学級」について一人一人が考えられるように

この授業は、道徳や特別活動を組み合わせた「居心地のよいクラスをつくるために大切にしたいことを考える単元型学習」の中の1時間です。「よりよい学級」について一人一人が考えられるように設定しました。

この教材は絵が中心です。文脈のない絵だけの教材だからこそ、それを見た児童は直感的な気づきを口にします。「節度、節制」、「規則の尊重」、「善悪の判断、自律、自由と責任」など、さまざまな角度から語っていました。最初は「髪を引っ張るのはだめ」などの、絵をひと目見てわかる内容でしたが、徐々に「重いものを運ぶ友達を手伝っていて、いいと思う」など、周囲にも着目した発言が出てきました。その後、児童の意識は「学級としての望ましさ」へ向き始めたようです。最後は、自分たちがつくりたいクラスをつくるために大切だと思うことを、一人一人が文章や絵で表しました。

単元型学習としては、この授業の振り返りを基に、さらに二つの道徳教材(『黄色いベンチ』『ぶらんこ』)を関連づけたり、大切にしたいことを特別活動(学級会)で話し合ったりしました。道徳での学びを実生活に生かそうとする児童が育っていれば、うれしいです。

授業をのぞいてみよう

発問

学級目標の「元気」という言葉には、どんな気持ちが込められていたんだっけ?

- みんなが、元気になるように。

- うれしいことがあるように。

- 元気で、何でもできるように。

- 心を一つに、元気でいるように。

- みんなが、健康で元気でいられるように。

「元気なクラス」にするために大切なことを、今日の授業でいっしょに考えましょう。

指導の工夫

本時は、単元型学習の1時間目として位置づけているため、学級目標に含まれている「元気」という言葉に込められた気持ちを振り返ることで、実生活に起因し、実生活に帰着するような学習課題の設定を試みた。

発問

2枚の絵があります。(黒板に①と②を貼る。)

- いけないんだ! 黒板に落書きしている。

- ②(の絵)のほうが、きれいに見えるな。

何か、みんなにお話ししたいことはありますか。

- こっち(①)は物がぐちゃぐちゃで、こっち(②)は整頓しています。

- 黒板に落書きをしてはいけないと思います。

- 教室の中を走っている人がいて、危ないです。

指導の工夫

児童が比較しながら考えることができるよう、2枚の絵を同時に提示した。児童の直感的な気づきを大切にするため、教師からは、絵の中の状況を説明しないことにした。

発問

「残念だな」と思うところや、反対に「いいな」と思うところを、丸で囲みましょう。

- 一つだけですか。物でも人でもいいですか。

どちらでもいいですよ。たくさん見つけたら、たくさん印を付けてごらん。

指導の工夫

丸を付けている児童の手が止まるまで、時間を取った。じっくりと絵を見ることで、直感的な気づきを吟味して望ましさの判断ができるようにした。

発問

「残念だな」と思ったことから、聞いてみようかな。

- 友達の髪を引っ張っているところが悪いなと思いました。

- 友達としゃべっていて、重そうなものを持っている人を手伝っていないから、丸を付けました。

- 話しかけられているのに無視しているみたいだから、丸を付けました。

この子が、話しかけられているのに、知らんぷりしているみたいに見えたんだね。

指導の工夫

板書では、丸印の色を変えることで、「残念だな」「いいな」と思える場面を、視覚的に区別しやすくし、意見交流の視点を焦点化した。

発問

「いいな」と思うところは、ありましたか。

- 男の子と女の子が、楽しそうにお話をしているところです。

- 黒板をきれいに消しているところです。

- こっちを見ている友達を、お話に誘ってあげようとしているところです。

誘ってあげたり、教えてあげたりしているみたいだから、「いいな」と思ったんだね。

- 確かに、言われてみればそうだ。

指導の工夫

「〇〇だけど、△△していない」や「〇〇だから、□□しようとしている」のように、周囲の様子にも着目して行為の望ましさを判断している意見が出た際は、教師が状況を整理して言い直すなどし、発想を全体で共有できるようにした。

中心的な発問

みんなが思う「元気なクラス」って、どっちの絵に近いのかな。

- そっちじゃないよ。②、②!

- うん。②だ。そっちに近いと思う。

みんなは、こんなクラスにしたいのか。なるほどね。

指導の工夫

教材を通した学びをきっかけとして、自分のクラスや自分の生活を見つめ直すことができるように問いかけた。

発問

つくりたいクラスにするために、どんなことが大切か、書いてみよう。

- みんなが優しくし合って、元気なクラスがいいと思います。いたずらや無視をしないクラスがいいです。(「待って」と、外へ遊びに行く友達に話しかける絵を描き添えている。)

- 悪いことをせずに、してもらってうれしいことができるクラスにしたいです。(教科書を配っている絵を描き添えている。)

指導の工夫

文章だけでなく、絵や図での表現も認め、自分の内面を表出しやすくした。2年生では、最後に自分自身としっかり向き合うことができるよう、振り返りの時間を7分程度は確保するようにしている。

※この実践は2021年11月に行われたものです。

ココに注目!

道徳科において大切にしたいことの一つは、生活との結び付きです。2枚の絵を見ながら「残念だな」「いいな」と思うところを見つけていく中で、児童は自分と友達の日常生活に、自然と思いをはせているのではないでしょうか。さらに、この実践では、単元型学習にすることで、児童の学びを道徳科に閉じ込めることなく、意図的に日常の生活へと開いていこうとしています。道徳科を「道徳教育の要」として生かすための、効果的な工夫の一つであるといえます。

関西福祉大学 教授 新川靖先生