言葉と学びを広げる

2025年8月8日 更新

「プレーパーク(冒険遊び場)」という場所を知っていますか。「自分の責任で自由に遊ぶ」をモットーに、禁止事項をなるべくなくした遊び場です。

日本で最初の常設プレーパークである東京都世田谷区の羽根木プレーパークで、初代プレーリーダーである天野秀昭さんにお話を伺いました。

羽根木プレーパークに行ってみました

プレーパークは、全国に約400か所※あります。世田谷区にも4か所あり、羽根木プレーパークは、その一つです。

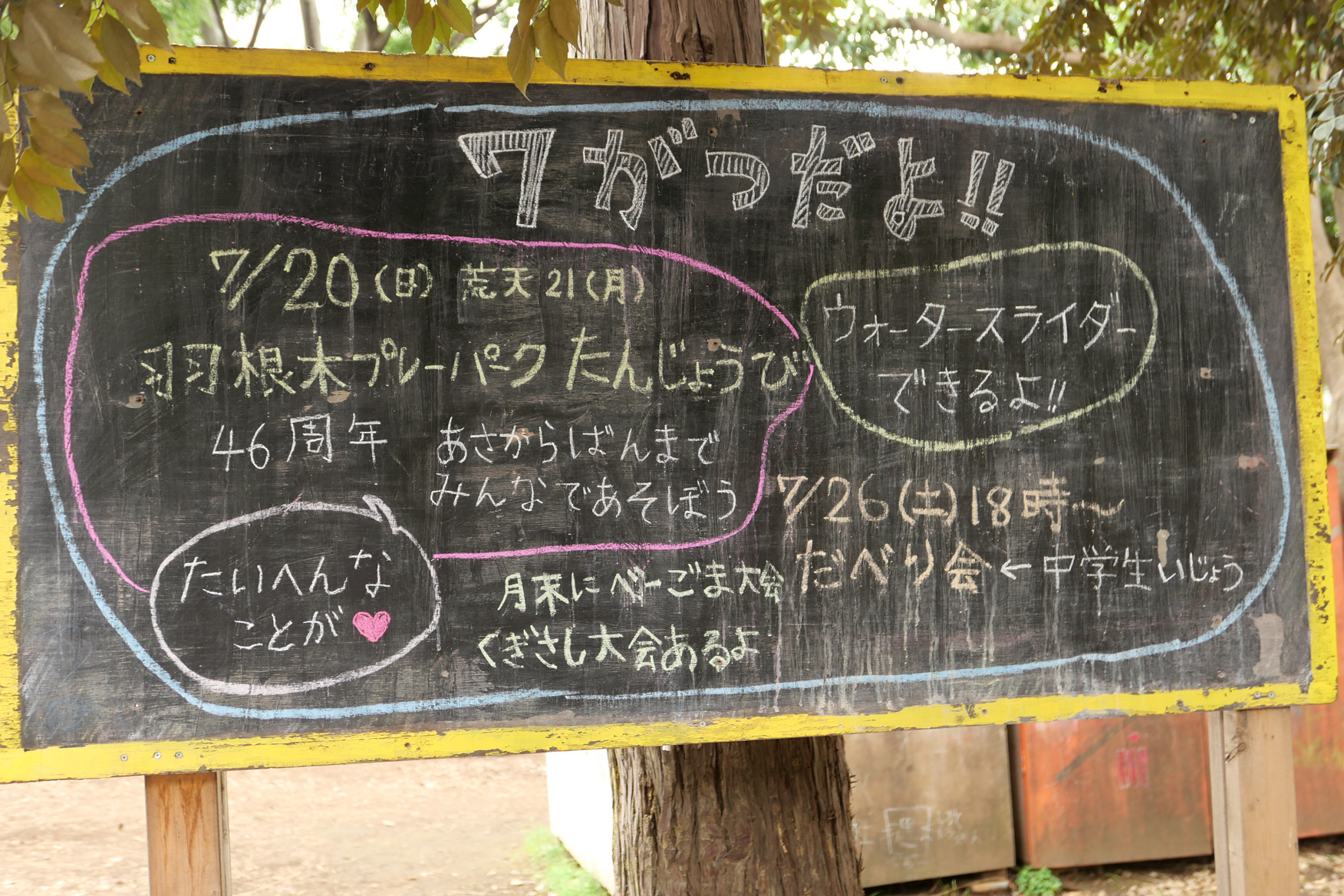

ここでは工具を使って木を切ってもいいし、屋根に登ってご飯を食べてもいい。子どもたちが、自由な発想で遊ぶことができます。取材した日も、穴を掘ったり、水遊びをしたり、ギターを弾いたりと、子どもたちがのびのびと遊んでいました。

- 「第8回冒険遊び場づくり活動団体活動実態調査」(特定非営利活動法人日本冒険遊び場づくり協会、2020年)より

天野さんへのインタビュー

プレーパークとは

プレーパークは、どんな場所ですか。

プレーパークは、子どもたちが自由に遊ベる場所を目ざして作られた遊び場です。モットーは、「自分の責任で自由に遊ぶ」。木に登ったり、たき火をしたり、土を掘ったり、自由に遊ぶことができます。世の中の整備された公園は、禁止事項であふれています。しかし、子どもは遊びの中で、さまざまなことに挑戦し、成長するものです。子どもがやりたいと思うことはできる限り実現できるようにしてあげたい。そう思って、もしできないことがあっても、できないことを子どもに一生懸命伝えるのではなく、どうやったらできるかを考えることに時間とエネルギーを割いてきました。

また、そうしたことができるように、専門職であるプレーワーカーも配置しています。子どもが自由に遊べるように、素材や道具を準備したり、子どもの要望に応じて遊具を作ったりするのも、プレーワーカーの仕事です。

一般的な公園とは違って、遊具は手作りなんですね。

そうです。ウォータースライダーや、ウェンディハウスと名づけた大型の遊具も全て手作りなんですよ。プレーワーカーとボランティアが中心となって作っています。もちろん、子どもも関わったり、直接手伝わなくても、その様子を見ていたりします。

手作りであることのよさは何でしょうか。

利点の一つは、安く済むということです。このウェンディハウスなんて、きっと業者に頼んだら100万円以上するでしょうね。でも、ここでは、寄付していただいた木材等を使っているので、数万円しかかかっていません。

でも、そうしたこと以上に大切なのは、プロセスが見えるということです。現代の暮らしに欠けているものの一つに、プロセスがあります。今の社会では、便利な完成品を買って使うことが増えてしまいましたが、本当は、それがどのように作られているかというところに、人間の知恵や技、工夫があると思いませんか。そして、それこそが遊びなのです。遊びとはプロセスだし、プロセスがなくなると遊びそのものも貧しくなってしまいます。

あと、買ったものって、お金がかかっているから壊しにくいんですよね。でも、遊び場は子どもの「やりたい」に応じて常に変わっていくべきです。そうして、自分たちの手で、建てて、壊して、また建ててをする中で、子どもたちは「ここが自分たちの場所だ」と思うようになるんです。「この板、俺が打ったんだぜ。」なんて言う子もいます。公共の場所を「みんなの場所」とよくいいますが、これって誰のものでもないことを意味します。使う人それぞれが「自分の場所」と思ってもらえたら、自分に責任が生まれます。プロセスへの参加はだから大事なのです。

けがなどの心配はありませんか。

プレーワーカーがいるので大けがにつながらない配慮はしますが、それでも多少のけがはあると思います。でも、そうした経験は、次にけがをしないためには何に気をつけたらよいかを考えたり、けがをしたときにはどのように対応すればよいかを考えたりするチャンスです。必要以上にけがを恐れ、禁止事項を増やすことは、子どもたちから挑戦する意欲を奪うことにつながります。子どもが自由に遊ぶためには、「事故は自分の責任」という考えが必要です。

それが、「自分の責任で自由に遊ぶ」ということとつながるのですね。

そうです。でも、責任よりも先に、まず自由が大切です。本当に自由に遊んだ子だけが、自分にしか返ってこない責任を知るんですよ。そして、これは人の自立に関わって、すごく重要な感覚なんです。やりたいことをやる。その中では、けがをすることもあれば、心の痛みを感じることもある。でも、自分でやりたいと思ってやったことだから、どうしてもそれは自分に返ってくる。「負う」責任の所在を知るっていうんですかね。でも、そうした壁も、やりたいことだから乗り越えられるんです。

羽根木プレーパークでは、「子ども商店街」というイベントを年に1回しているそうですね。

はい。ここでは、お店自体も木材を使って子どもたちが作りますし、何を売るのかも子どもたちが考えます。当日は、本物のお金を使って売り買いしますし、売り上げの10%はプレーパークに納め、どう使うかみんなで話し合って決めます。グループでお店を出す子もいれば、一人で出す子もいます。例年、3月下旬に行っているのですが、今年は、最終的に50店舗ぐらいありました。

フリーマーケットみたいで、楽しそうですね。

たしかに、フリーマーケットに似ていますね。でも、違うところもあります。それは、売る商品が既製品ではないということです。子どもが持っているものの中に、自分のお金で買ったものはほとんどありません。多くは、プレゼントなどでもらったものです。ですので、自分たちで作ったり、考えたりしないと売るものがないのです。肩たたきを提供するお店や自作のUFOキャッチャーで遊べるお店など、一人一人が創意工夫しています。そして、親が手伝わないということも大切にしています。子どもの主体性と挑戦を大切に、自分の手で行うことに価値があると思っています。

プレーパークのこれまでとこれから

羽根木プレーパークは、どのような経緯でできたのですか。

日本のプレーパークの歴史を話すと、いちばん最初は、1975年に遡ります。世田谷区の経堂という場所で子育てをしていたある夫婦が、自分の子どもが遊ぶ様子を見て、ここで子どもがちゃんと育つだろうかと疑問を抱いたんです。その夫婦は、東北で育ったんだけれども、野山を駆け回って遊んだ記憶があるから、世田谷区がそういう環境にないことに問題意識をもったんでしょうね。その後、その夫婦はヨーロッパの冒険遊び場に感銘を受け、それを地域の人に紹介し、仲間を増やし、自分たちの手でそういった環境を作ろうと動きだすんです。そして、1975年の夏休みには、「経堂こども天国」が作られます。その後、経堂から桜丘に場所を移すことになるのですが、この間、住民や学生などボランティアだけで運営がされていました。

そうした住民たちの取り組みを見ていた世田谷区が、1979年、国際児童年の記念事業として冒険遊び場を採択し、行政と住民の共同事業による遊び場として、羽根木プレーパークが誕生したんです。

プレーパークができて45年以上たちますが、今の子どもたちや社会を見ていて、感じることはありますか。

今の社会は、とにかくルールが多くて、枠を作るのが当たり前になってきています。でも、枠を作ると、どうしてもはみ出る子どもが出てくるじゃないですか。だから、プレーパークは、枠を作るんじゃなくて、軸を立てることを大切にしているんです。ここでいう軸というのは、互いの尊厳を大切にできるということ。この軸さえしっかりしていれば、その子なりの回り方があっていいはずです。軸があれば、枠なんて必要ないんです。その軸を大人がちゃんと立てられているかというのが、今、問われているんだと思います。

保護者に向けて、メッセージをお願いします。

ぜひ子どもといっしょにプレーパークに来てください。世の中、自分の子どものことはちゃんと見ろって言う人がいるけれど、子どもは親だけでは育たない。実は、友達や仲間が必要なのは、子どもじゃなくて、親なんですよね。自分の子どもを見てくれる大人をどれだけ作れるかともいえます。その点、ここには、プレーワーカーやボランティアの大人がいます。他の子どもの親も気にかけてくれています。自然とあなたも自分以外の子どもを気にかけるようになります。そういう関係が大事なんだと感じます。

そして、何より、ぜひ親御さんもいっしょに遊んでください。普段子どもは自分に指示する大人しか見ていません。大人が楽しそうに遊べば、子どもも安心して思いっきり遊びます。