セミナーリポート

2017年10月23日 更新

光村図書

セミナーリポート

5ラウンドシステム実践校~基礎定着への工夫と課題~

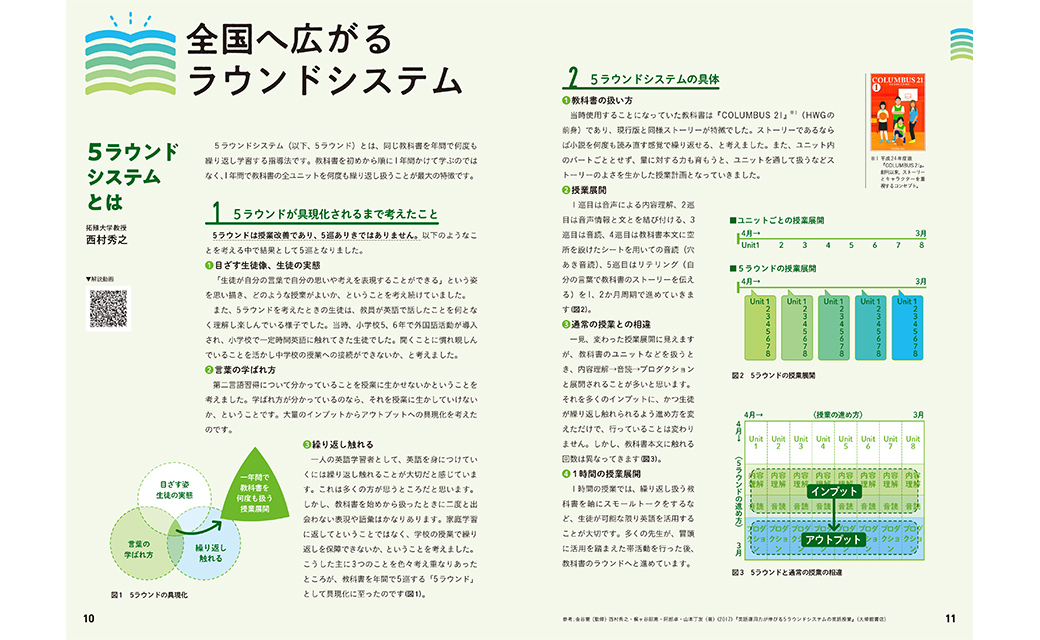

英語の教科書を繰り返し使う「5ラウンドシステム」。その実践をご紹介するセミナーのリポートです。

Sherpa 特別セミナー

「5ラウンド・システム実践校大集合~基礎定着への工夫と課題~」

日時:2017年8月10日(木) 場所:市ヶ谷大郷ビル5階

英語の教科書を1年間で4~5回繰り返して学ぶ「5ラウンドシステム」という方法をご存じですか? 横浜市立南高等学校附属中学校から生まれたこの学習法は、目覚ましい成果を上げ、全国に広がりつつあります。去る8月に、このラウンド制授業を実践している学校が集結し、そのメリットと課題を共有するセミナーが開催されました。

5ラウンドシステムってどんな授業?

セミナーでは「5ラウンドシステム」の解説からスタート。この学習法は、西村秀之先生(横浜市教育委員会 国際教育課)が横浜市立南高等学校附属中学校に勤務していた頃に考案したもの。英語学習の初期段階において、多くの英語を聞かせること、何度も言語材料に触れさせることが大事なのではないかという思いから、教科書の全ユニットを4~5回繰り返して学ぶ5ラウンドシステムを考え出した。教科書の本文をリスニング、音読など1周ごとに学習の重点項目を変えてスパイラルに学ばせる。繰り返し教科書の本文に触れさせることで定着をはかり、最終的には、生徒たちがその英文を自在に操って自己表現できることを目標としている。

実践校での方法や課題をシェア

実際に5ラウンドシステムを行っている3校の実践例が紹介された。いずれも、学校の実態に合わせて、よりよい方法を探りながら進めている。

Case 1横浜市立南高等学校附属中学校

伝えたい姿勢を育む5ラウンドシステム

「自分の言葉で自己表現できる生徒の育成」を英語科の目標に掲げている。5ラウンドシステムでは、教科書の本文を聞く・読む・書く量が圧倒的に多いため、生徒たちに教科書本文を自己表現で使えるレベルまでに染み込ませることができる。

基本的に5ラウンドシステムでは、文法項目は使わせながら確認していく。文法をじっくりに指導したくなる場面もあるが「我慢する」ことが大事。また、保護者の理解を得ることにも、心を砕く必要がある。

5ラウンドシステムの先駆けとなり、他校から視察も多いが、皆一様に生徒たちの発話の多さに驚くという。このシステムを導入して6年目。生徒たちの「伝えたい姿勢」「伝えられる力」が着実に育まれている。

Case 2熊谷市立熊谷東中学校

生徒の気づきを重視する授業実践

平成26年度に研究指定校となり、5ラウンドシステムを導入。これまでの授業を振り返り、「インプットの量とアウトプットの場面を増やすこと」に留意して、授業改善に取り組んだ。授業ではペア学習などを多く取り入れ、生徒どうしで気づき、発見する活動を重視。「教師がいかに上手く教えるか」から、「生徒がいかに独力で学習する場面を与えるか」という発想の転換が必要だという。

こうした取り組みの成果は、英語検定3級レベル以上の力がある生徒が77.1%という数値が示している。熊谷市では、平成28年から市内の全中学でこのシステムを取り入れた。

Case 3高知県立中村中学校・高等学校

教師も変容し授業スタイルに変化が

県立の中高一貫校。英語の授業では、説明時間が長く、読む機会が少ないなどの課題があった。授業方法を模索していたところ、5ラウンドシステムに出会い、まずは中学1年生の授業で「プチ・ラウンドシステム」を導入。これは、2つのユニットを5回学習したら、次の2ユニットに移り5回繰り返す、というもの。ここで手応えを感じ、中学2・3年生、さらには高校の授業へ。高校の導入でも5ラウンドシステムは有効であると感じている。何度も繰り返し学ぶことで自然と英語力が身についていくことを、生徒たち自身も気づくようになっていった。

参加者の関心は具体的な指導方法

セミナー終盤は、金谷憲先生(東京学芸大学名誉教授)がファシリテーターとなり、実践校の先生方と、参加者とのディスカッションが行われた。参加者からは、指導に関する具体的な質問が数多く寄せられた。

まだ始まったばかりの5ラウンドシステム。試行錯誤することも多いが、「教員どうし、語り合いながら、共通の目標に向かうことができてよかった」という意見は、実践校の先生方に共通する思いなのではないだろうか。

- このシリーズの目次へ

-

前の記事

- 次の記事