道徳科授業レポート(中学校)

2025年5月2日 更新

大谷秋音 世田谷区立桜丘中学校 教諭

光村図書「道徳3 きみが いちばん ひかるとき」より、「恩讐の彼方に」の実践をしました。

教材の内容

内容項目

D(22)よりよく生きる喜び

ねらい

了海がただひたすらに隧道を掘り進めた理由を、了海の人間としての生き方という視点で考えることを通して、自分が自分として気高く生きたいと思う道徳的実践意欲を育む。

あらすじ

主殺しの大罪を犯した了海は、人々を救うため、自らの罪の償いのために、絶壁を掘り抜く決心をする。いっぽう、実之助は、父の敵である了海を討とうとするが、一心につちを振るう了海の姿を目のあたりにし、しだいに心が変化していく。了海がつちを下ろしてから二十一年がたった夜、ついに隧道は貫通する。実之助の心にはもはや敵を討つ心はなく、二人は手を取り合い、感激の涙を流した。

わたしの授業、ポイントはココ!

問い返しで「自分」を俯瞰させる

生徒の考えをさらに深めるため、発言に対する問い返しを意識的行っています。生徒たちから何気なく発せられた言葉でも、その中には本音があります。しかし、発した本人すらも、その本音に気づけていない場合が多々あります。それをいっしょに紐解いていくのが、問い返しの役割の一つだと考えています。

具体的には、次のような手立てを取っています。

- 生徒の発言に、「なぜ?」「もっと詳しく教えて。」ときく。

- 他の生徒に、発言について話を振る。

生徒は、何気なく発した発言に、自身の経験や、思いを乗せて説明をすることも多いです。教師が、生徒の発言の中に、「大切にしている考え・思い」の見える言葉を、どれだけ感じ取り、問い返していけるかがポイントになると考えています。また、教師の問い返しだけでなく、誰かが発言したら、他の生徒にも、できる限り、その発言について話を振るようにしています。一つの教材を通して、多様な考えを知ることができるのが、道徳科の授業の醍醐味です。それに加え、他者が自分の言葉をどのように受け止めたかを聞くことで、生徒が気づきを得ることができます。その様子を見取ることを大切にしています。

緩急のある授業を展開する

中学校の教材は文章が長く、教材提示に10分少々かかることもあります。本教材は、菊池寛の仇討ちもので、時代設定が古く、生徒たちがなじみにくいのではないか、理解することに時間がかかってしまうのではないか、という心配がありました。しかし、内容の古さ・難しさにとらわれず、この物語の根本にある「気高く生きる」ということの尊さや、相手の「大きさ」に圧倒されて心打たれてしまう気持ちなどを、生徒といっしょに語り合いたいと思っていました。

基本的には、対話の時間を多く取るために、できるだけ他の部分をコンパクトにして、スピーディーな授業展開を意識しています。語句の説明や、場面の説明は詳細にはせず、授業の導入で生徒との対話の中で、諸人救済の旅をしている了海は絶壁を見つけて隧道(トンネル)を掘ることを伝えます。現代のトンネルの掘り方について話す中で、昔はどうしていたかを、技術・家庭科や美術科の授業で見たことがある「つち」と「のみ」の写真を見せながら説明し、生徒がその困難さを実感をもって感じることができるようにしました。

このように教材提示に時間を要するものであっても、授業の展開にどのように緩急をつけるかには、こだわりをもつようにしています。たいていは、事前に計画した中心的な発問の部分で多くの時間を取りますが、あまり多く時間を取る想定をしていなかった発問でも、生徒の反応や様子を見て、臨機応変に対応するようにしています。特に今回の授業では、導入、振り返り以外の発問は二つにしぼり、問い返しと対話の中で、生徒がいかに生き方について考えられるかを授業の中心に据えるようにしました。

授業をのぞいてみよう

発問

諸人救済を行う了海は、岸壁を見つけたらどうするだろう。

- 橋を架ける。

- 道をつくる。

確かに道があれば通る人は安心できるね。どうやってつくろうか。

指導の工夫

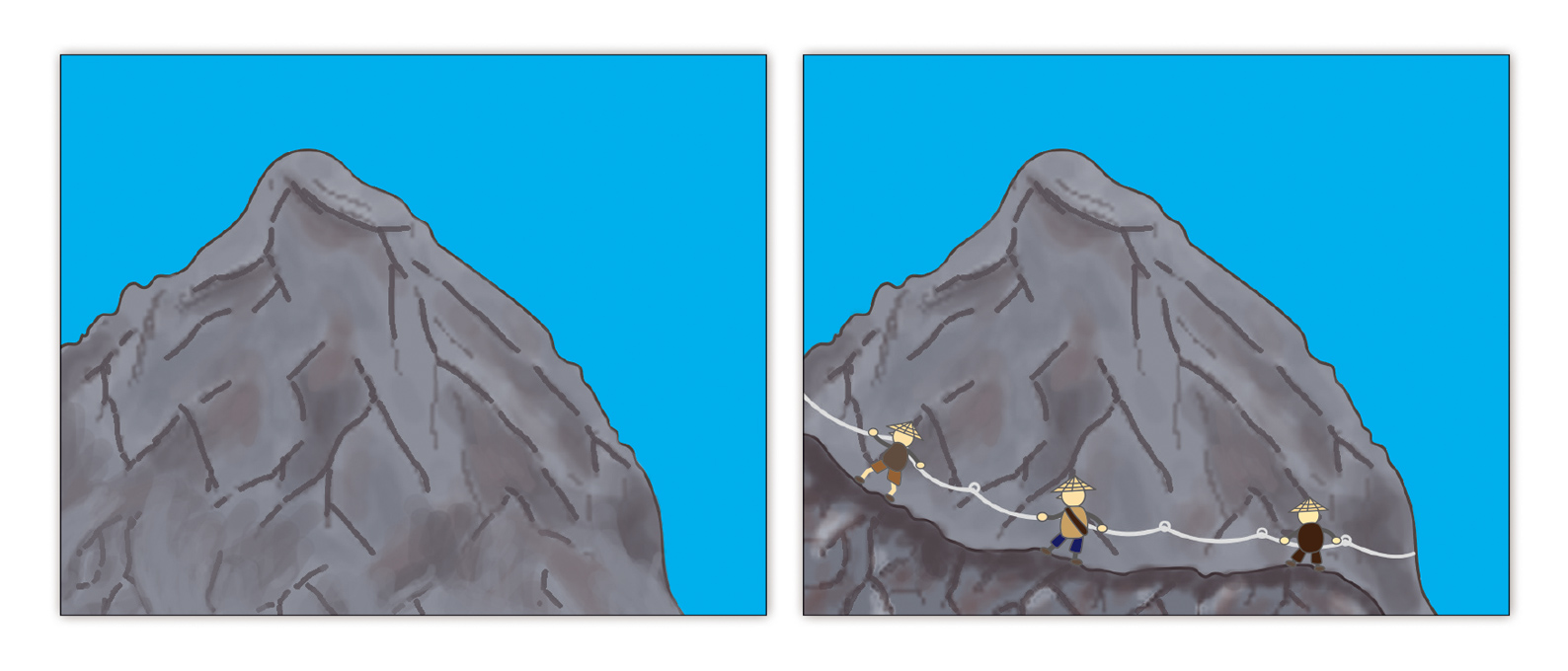

教室前方のモニターに、切り立った絶壁の写真と鎖渡しで岸壁を伝い歩く人が描かれたイラストを提示します。「道をつくる」という意見が出たところで了解が隧道(トンネル)を掘る道具に用いた「つち」や「のみ」の写真を見せて、その困難さを実感的に捉えさせます。教材提示より先に隧道をつくるのだということを生徒の意見ベースでおさえることで、内容確認の時間を省くとともに、生徒が自然に物語を読めるようにします。

発問

隧道を掘り続ける了海の心には、どのような思いがあるだろう。

- 罪滅ぼしをして、できるだけ多くの人を助けたい。

- 自分が決めたことはやり抜きたい。

二十一年って長いね。罪滅ぼしの気持ちだけでこんなにも長い間トンネルを掘れるだろうか。

トンネルを掘ることで罪は償えるの? では、何がこんなにも了海の背中を押すの?

指導の工夫

シンプルで、まっすぐに生徒といっしょに考えられるような発問にしました。生徒が考えた了海の思いが何に向いているのかを、問い返すことで丁寧に拾い上げ、板書の中央に記しました。初めは罪滅ぼしという一面からの意見がほとんどでしたが、生徒どうしが発言を重ね、板書を記すことで、「達成感」や「進化」など、罪滅ぼしを超えた、了海にある自身の生き方に向いている心について気づかせるようにします。

発問

涙を流す了海は、何を思っていただろうか。

- よかった。終わった。

- 自分でやり遂げたという達成感を感じていた。

「達成感」ってどういうこと? それは、最初の目的(罪滅ぼし)とは違うものなの?

指導の工夫

発問②を経て、了海の「達成感」という言葉が多く生徒から出ました。そこで、その先にある了海の人間としての生き方について、この発問で深めていくことを意識しました。「達成感」という言葉の解像度をさらに上げていくために、「達成感」の中にある了海の生き方を、生徒が考えられるように発問を重ねます。

発問

今日の授業で思ったこと、考えたことを書こう。

- 了海の中には、罪滅ぼしの思いはあっただろう。しかし、それ以上に自分がやらなければならないこと、決めたからやりたいことはあったのだろうと気づいた。

- そんなこと(隧道を掘る)では罪は消えないと、読んだときから思った。でも、そこではなく、やらなければならないからやっているんだと思った。

指導の工夫

授業中に考えたことを書く時間を設定します。生徒が思ったことを素直に書けるように、あえて何について書いてほしいかを教師からは示さずに記述させるようにします。